近日,来自中国农业科学院深圳农业基因组研究所、福建省农业科学院茶叶研究所等多家单位的研究团队在Nature Genetics上发表题为Genomic analysis of 1,325 Camellia accessions sheds light on agronomic and metabolic traits for tea plant improvement研究论文,通过对1325份茶树及其近缘种资源的全基因组分析,构建了茶树基因组变异的全面图谱,揭示了茶树农艺和代谢性状的遗传基础,为茶树的精准育种提供了重要参考。

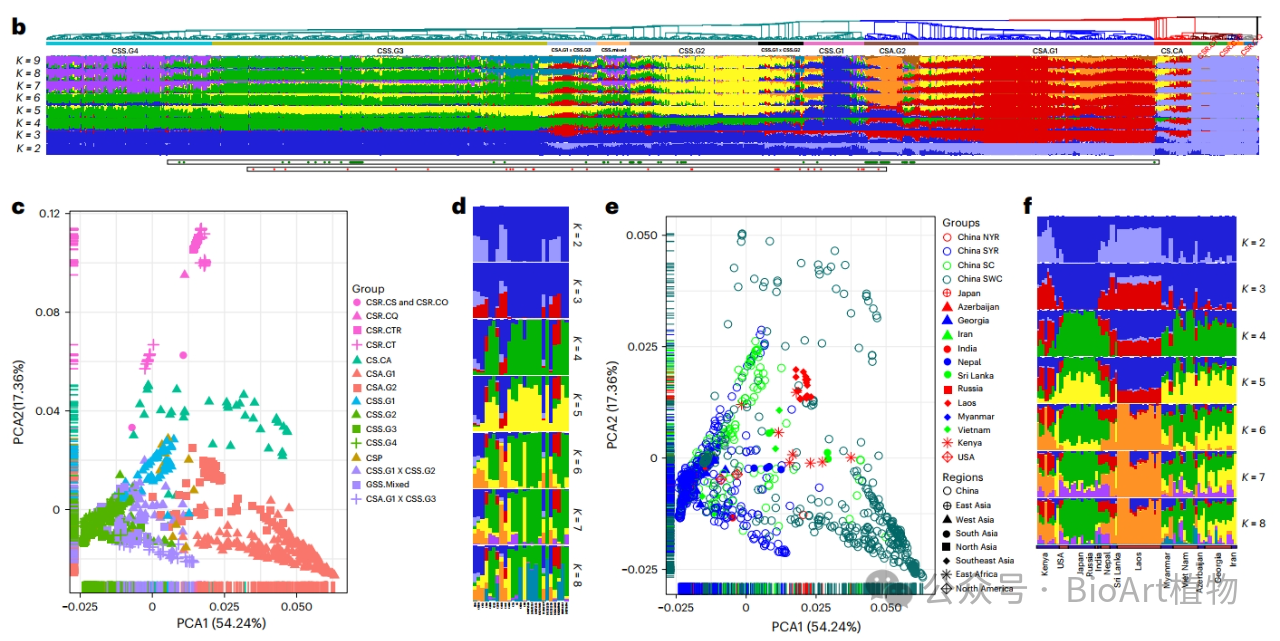

该研究通过对802份茶树及其近缘种资源的深度重测序,并结合公开的523份茶树基因组数据,构建了1325份茶树资源的全基因组变异图谱。研究团队鉴定了超过2400万个高质量的单核苷酸多态性(SNPs)和100多万个插入/缺失(InDels),并注释了其中的有害突变。通过群体遗传分析,研究揭示了茶树与其近缘种的遗传分化、进化瓶颈、种间基因渗入以及野生资源的保护现状。研究结果表明,中国西南地区是茶树的起源和驯化中心,古代茶树资源在驯化过程中扮演了重要角色。

茶树的起源与驯化

通过系统发育树和主成分分析(PCA),研究发现古代茶树资源(CS.CA)位于野生近缘种和现代栽培茶树之间,表明这些古代茶树是茶树驯化过程中的过渡类型。此外,所有国外茶树资源均与中国西南地区的茶树资源高度相似,进一步支持了中国西南地区是茶树起源和驯化中心的观点。

有害突变的积累

研究鉴定了茶树基因组中的大量有害突变,这些突变主要与环境适应和次生代谢物的合成相关。特别是,栽培茶树群体中有害突变的频率显著高于野生近缘种,表明无性繁殖和人工选择可能导致有害突变的积累。

种间基因渗入与风味形成

研究发现,茶树与其近缘种之间存在显著的基因渗入现象,尤其是与C. taliensis的基因渗入。这些渗入基因主要参与萜类和黄酮类化合物的合成,可能对茶树的风味形成具有重要贡献。

选择信号与驯化历史

通过选择信号分析,研究揭示了茶树在驯化过程中不同阶段的选择特征。早期驯化阶段的选择基因主要与环境适应和次生代谢物合成相关,而近期驯化阶段则涉及咖啡因和不饱和脂肪酸的合成,反映了现代人对茶叶风味偏好的变化。

农艺性状的遗传基础

通过全基因组关联分析(GWAS),研究鉴定了与叶片形态、芽重和节间长度等农艺性状相关的候选基因。例如,REVOLUTA基因被发现与叶片长宽比显著相关。

代谢物的遗传调控

代谢组学分析揭示了茶树群体中代谢物的广泛变异,特别是儿茶素和咖啡因等风味相关化合物的含量在不同群体中存在显著差异。通过代谢物全基因组关联分析(mGWAS),研究鉴定了多个与黄酮类化合物合成相关的关键基因,如CHS基因的拷贝数变异与黄酮类化合物含量的变化密切相关。

综上,该研究不仅更新了我们对茶树起源、驯化和群体分化的认识,还为茶树的精准育种提供了重要的基因组数据和基因靶点。通过鉴定有益等位基因和有害突变,研究为未来的“设计育种”奠定了基础,有望加速培育出具有优良农艺和风味性状的茶树新品种。

据悉,这是张兴坦研究员团队在完成茶树铁观音高质量基因组(Nature Genetics, 2021,第一作者为:张兴坦、陈帅、施龙清、龚达平)、首个三维基因组(Horticulture Research,2023,第一作者为:孔维龙,余嘉鑫),以及首个茶树泛基因组(Nature Plants,2023,第一作者为:陈帅、王鹏杰、孔维龙、柴琨)和泛转录组(Horticulture Research,2022,第一作者为:孔维龙)之后的又一重要突破。孔维龙副研究员、孔祥瑞助理研究员、博士后夏中强和李晓峰为论文第一作者。福建省农业科学院茶叶研究所陈常颂研究员和中国农业科学院农业基因组研究所张兴坦研究员为论文通讯作者。该研究得到了“5511”协同创新项目、广东省重点领域研发计划、深圳市科技计划、国家茶产业技术体系项目、福建省公益项目及国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41588-025-02135-z

图文来源:植物生物技术Pbj