近日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)联合崖州湾国家实验室、沈阳农业大学等单位在《国家科学评论(National Science Review)》(IF=20.6)上在线发表了题为“A pan-TE map highlights transposable elements underlying domestication and agronomic traits in Asian rice”的研究论文。研究基于全球野生稻和栽培稻核心种质资源,构建了群体水平、最全面和高精度的水稻泛转座子变异图谱,全面评估了转座子对水稻驯化和育种改良中的重要作用,挖掘到多个与重要农艺性状相关的优异自然变异位点,丰富了水稻育种的可用变异库,对水稻全基因组设计育种及遗传育种改良提供了重要资源。

1950年Barbara Mclintock首次在玉米中发现转座子(Transposable element,TE),并由此获得诺贝尔奖(Mclintock,Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology,1951)。长期以来,TE本身被认为是垃圾DNA,但现在它们被认为是一类DNA中不同寻常的高度重复片段,不仅在生物体内甚至生物体之间具有惊人的移动能力,也能影响基因、创造新性状、增加不同个体的独特性,更会在压力条件下被激活,并帮助生物体适应复杂多变的自然环境。大量文献表明,基因组结构变异在调控水稻农艺性状具有重要作用,而水稻基因组中的结构变异大多源自于TE。TE主要包含non-LTR(Long Terminal Repeat, SINE和LINE)型逆转座子、LTR型逆转座子(Copia、Gypsy等)、TIR(Terminal Inverted Repeat)型DNA转座子(Stowaway MITE、Tourist MITE、DTC、DTA、DTT、DTM、DTH等)和Helitron型DNA转座子(Wicker et al., Nature Reviews Genetics, 2007)。高度重复的TE序列为其本身的充分注释和精确鉴定带来了挑战,极大地阻碍了TE变异对作物驯化和农艺性状的深度系统解析。得益于测序技术的进步,有机会从群体的层面上全面地研究转座子的分布特征,并揭示转座子在水稻驯化和育种中的作用。

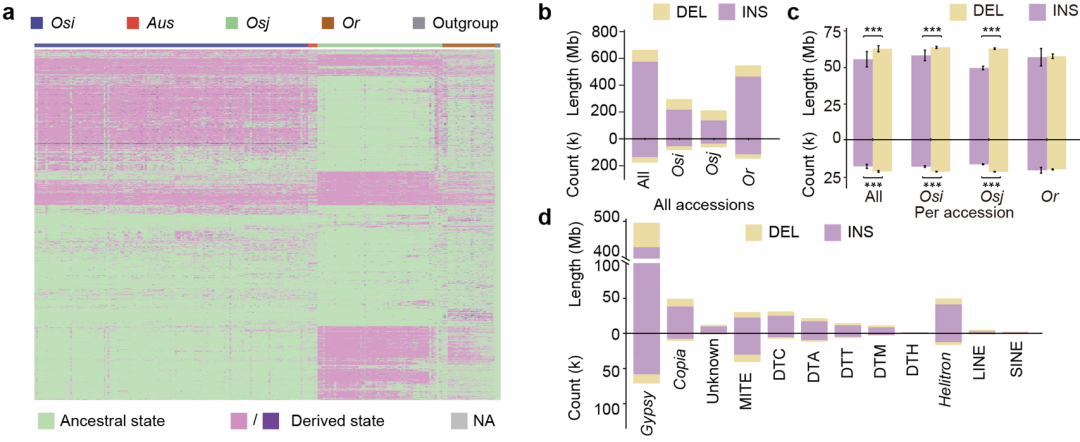

为了获得高质量的泛TE变异图谱,本研究利用247份全球水稻核心种质资源高质量基因组,构建了大规模群体的亚洲稻泛TE变异图谱(图1),包含169,798个(647.9 Mb)衍生的TE变异,其中占比最多的是Gypsy、Helitron和Copia家族,也是迄今为止质量最高的水稻群体水平泛TE变异图谱。

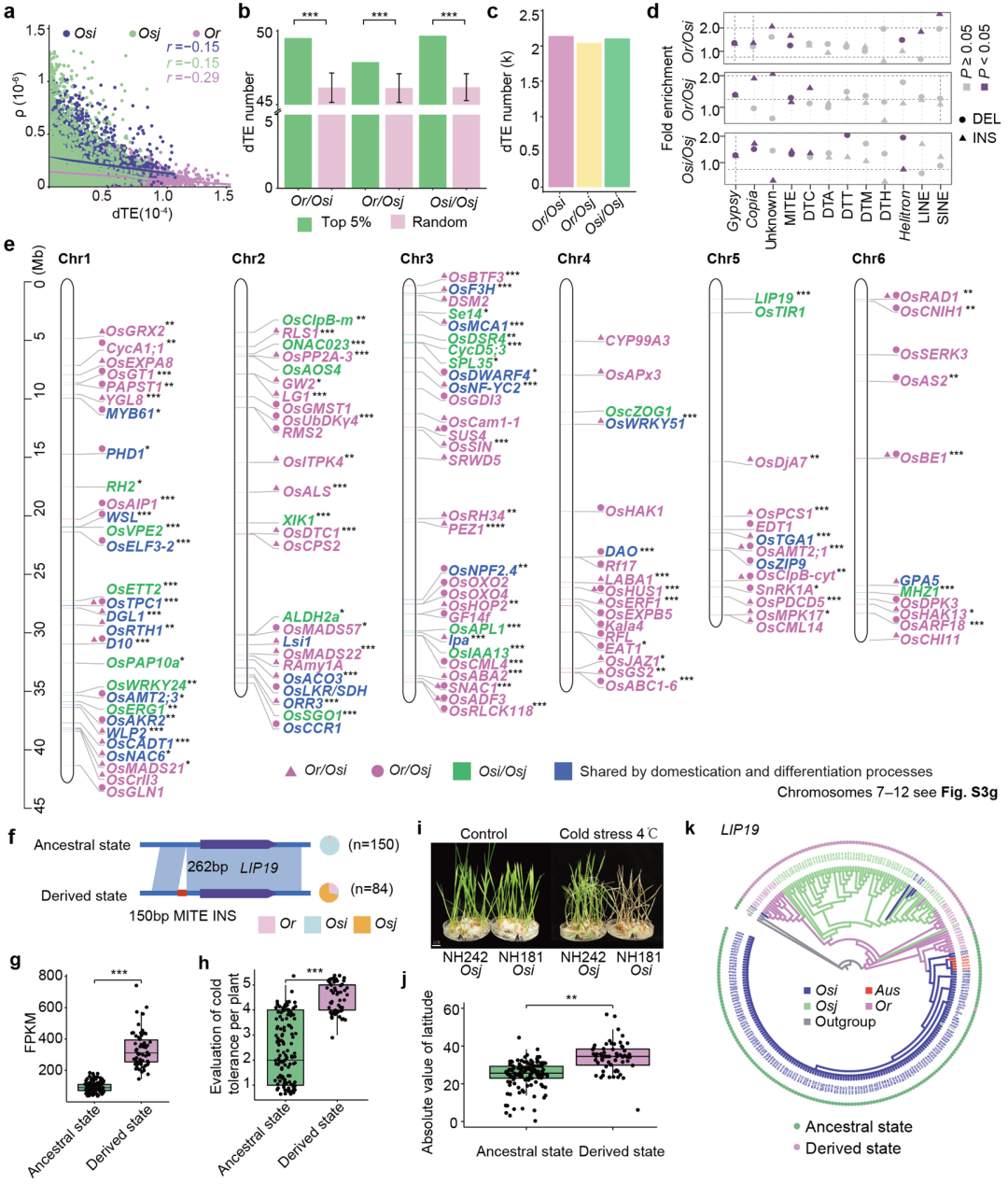

利用该泛TE变异图谱,研究人员比较了普通野生稻与籼稻、普通野生稻与粳稻、籼稻和粳稻之间的TE变异,发现TE变异显著富集在驯化和分化的选择性区域内,表明TE参与了水稻驯化和分化。进一步分析,发现在水稻驯化分化过程中,不同的TE家族富集也具有特异性,例如几乎所有的LTR、MITE和Helitron都显著富集在驯化和分化过程中,而SINE和LINE家族仅显著富集在从普通野生稻到粳稻的驯化过程中(图2)。同时,研究人员也鉴定到参与水稻驯化和分化过程的TE变异分别有3,935和2,108个,并受到这些TE变异影响的候选基因分别有2,992和1,750个(图2),包括重要抽穗基因RFT1等、分蘖基因RFL、D10等、以及粒型基因GW2、DAO、LG1等。例如一个Tourist MITE插入到耐冷基因LIP19的启动子区,显著影响了该基因的表达水平,功能分析和单倍型分析表明,该Tourist MITE通过影响LIP19的表达量而调控水稻的耐冷表型。

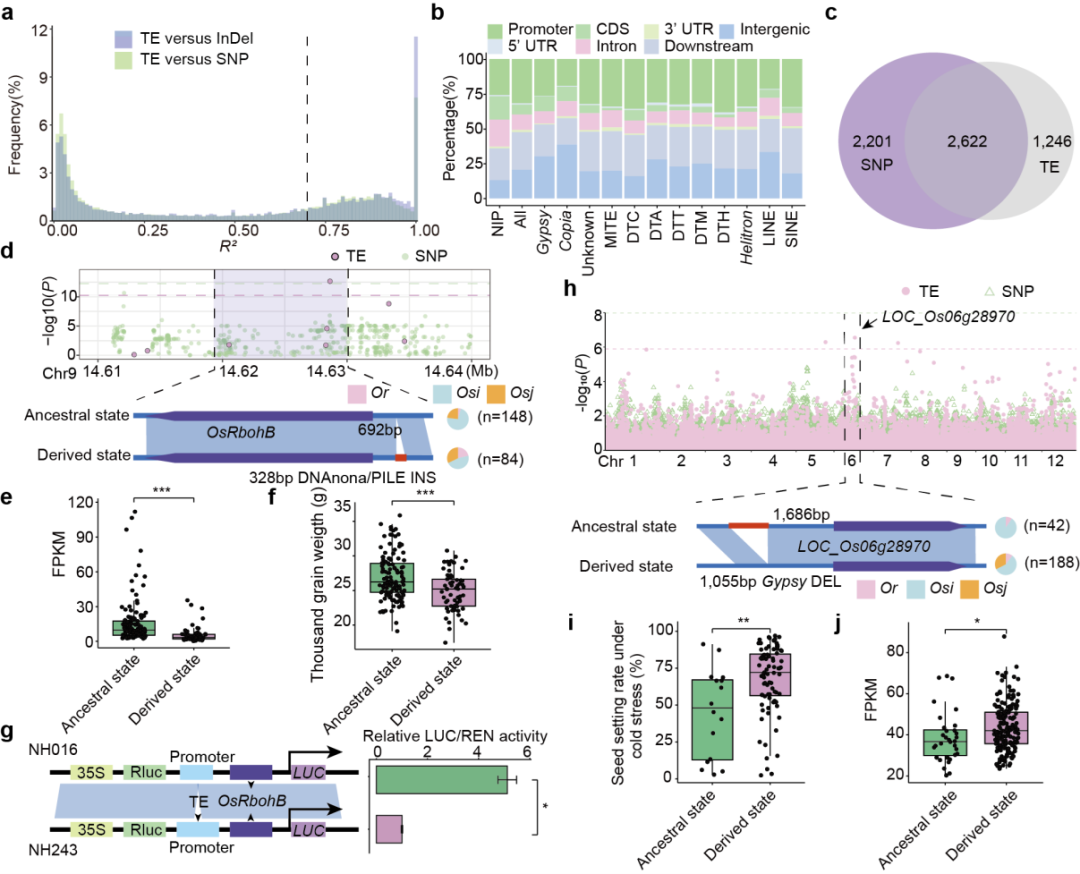

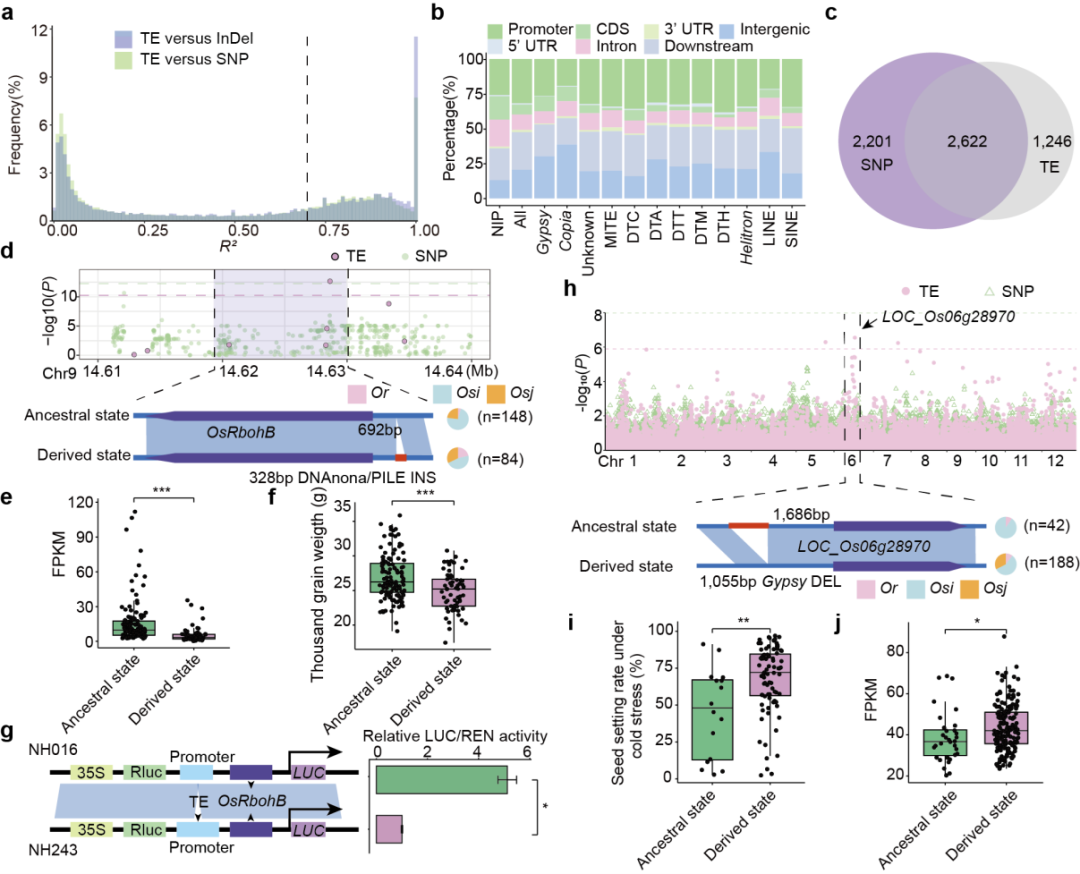

另外,基于该泛TE变异图谱,研究人员发现TE与邻近的SNPs/InDels存在完全连锁的比例较低,揭示TE变异可以作为补充提升挖掘基因的潜力。结合全基因组关联分析和群体表达数量性状位点(expression quantitative trait loci,eQTL)分析,研究人员鉴定到多个与水稻农艺性状显著相关的TE变异新位点,而这些新位点无法利用SNP数据鉴定,例如Gypsy插入显著影响耐冷下水稻的结实率(图3)。同时,研究人员利用SNP和TE的cis-eQTL分析鉴定到TE变异调控的基因3,868个,其中TE比起SNP标记特有调控的基因1,246个(图3),例如发现一个PILE TIR插入基因OsRbohB的启动子区,显著影响了该基因的表达水平,进一步显著影响了水稻的千粒重,这些结果得到了实验的验证。这些新的TE变异位点有助于挖掘更多与重要农艺性状相关的优异基因,为水稻基因组辅助育种提供了新靶点。

图3 TE变异影响水稻基因表达和农艺性状

中国农业科学院深圳农业基因组研究所商连光研究员、崖州湾国家实验室钱前院士和基因组所周永锋研究员为论文的共同通讯作者。基因组所在读博士生李笑霞、在读博士生戴小凡、贺慧英副研究员、在读博士生吕阳和在读硕士生杨龙波为论文共同第一作者。该研究得到国家自然科学基金基础科学中心、广东省自然科学基金杰出青年基金、中国农业科学院科技创新工程科学中心和中国农科院青年创新专项资金资助。该工作得到了基因组所、中国水稻所和崖州湾科技城超级计算平台的支持。

原文链接:

图3 TE变异影响水稻基因表达和农艺性状

中国农业科学院深圳农业基因组研究所商连光研究员、崖州湾国家实验室钱前院士和基因组所周永锋研究员为论文的共同通讯作者。基因组所在读博士生李笑霞、在读博士生戴小凡、贺慧英副研究员、在读博士生吕阳和在读硕士生杨龙波为论文共同第一作者。该研究得到国家自然科学基金基础科学中心、广东省自然科学基金杰出青年基金、中国农业科学院科技创新工程科学中心和中国农科院青年创新专项资金资助。该工作得到了基因组所、中国水稻所和崖州湾科技城超级计算平台的支持。

原文链接:

https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwae188/7687832

商连光团队长期从事利用全世界野生稻和栽培稻种质资源进行优异自然变异挖掘与利用和种质创新工作。团队前期为了更好地挖掘和利用水稻种质资源中对育种有价值的优异自然变异,完成了水稻日本晴完整参考基因组的组装和高质量注释来提高对水稻自然变异的检测准确度(Shang et al., Molecular Plant, 2023);基于全世界核心种质群体捕获稻属的丰富遗传多样性的自然变异资源,进而构建了水稻图形超级泛基因组和高精度的结构变异图谱,大大提高了产量和耐盐等性状优异等位基因挖掘的速度(Shang et al., Cell Research, 2022;Lin et al., Journal of Integrative Plant Biology, 2023),挖掘到的耐盐关键等位基因STG5(Wei et al., National Science Review,2024)具有重要育种价值,将该基因优异单倍型导入到主栽品种中可以大大提高盐碱地耐盐性,利用结构变异和盐胁迫下的表达谱成功挖掘到OsMADS56基因上1Kb的结构变异影响耐盐性状(Cui et al., New Phytologist, 2024);基于水稻图形超级泛基因组做参考解析了万份规模的水稻群体变异组,揭示了稀有自然变异在育种中的重要性(Wang et al., Nucleic Acids Research, 2023);同时破译了水稻基因组中最为复杂的着丝粒区域变异图谱,挖掘到复杂结构变异控制水稻农艺性状的关键基因OsMAB(Lv et al., Journal of Integrative Plant Biology, 2024),揭示了倒位结构变异(He et al., Science Bulletin,2023)对水稻重要性状的作用。综上,团队构建全世界水稻核心种质图形超级泛基因组和高质量结构变异图谱,系统地解析大片段插入和缺失、转座子、倒位、着丝粒、稀有变异等变异对水稻农艺性状和耐盐等性状的调控分子机制,并成功用于水稻的种质创新和育种。

商连光课题组简介:

https://agis.caas.cn/kydw/kydwyjzx/zwjyzyjzx/94d48f75df6943cb9ecc5d97ffa79f7c.htm

文章来源:植物生物技术Pbj