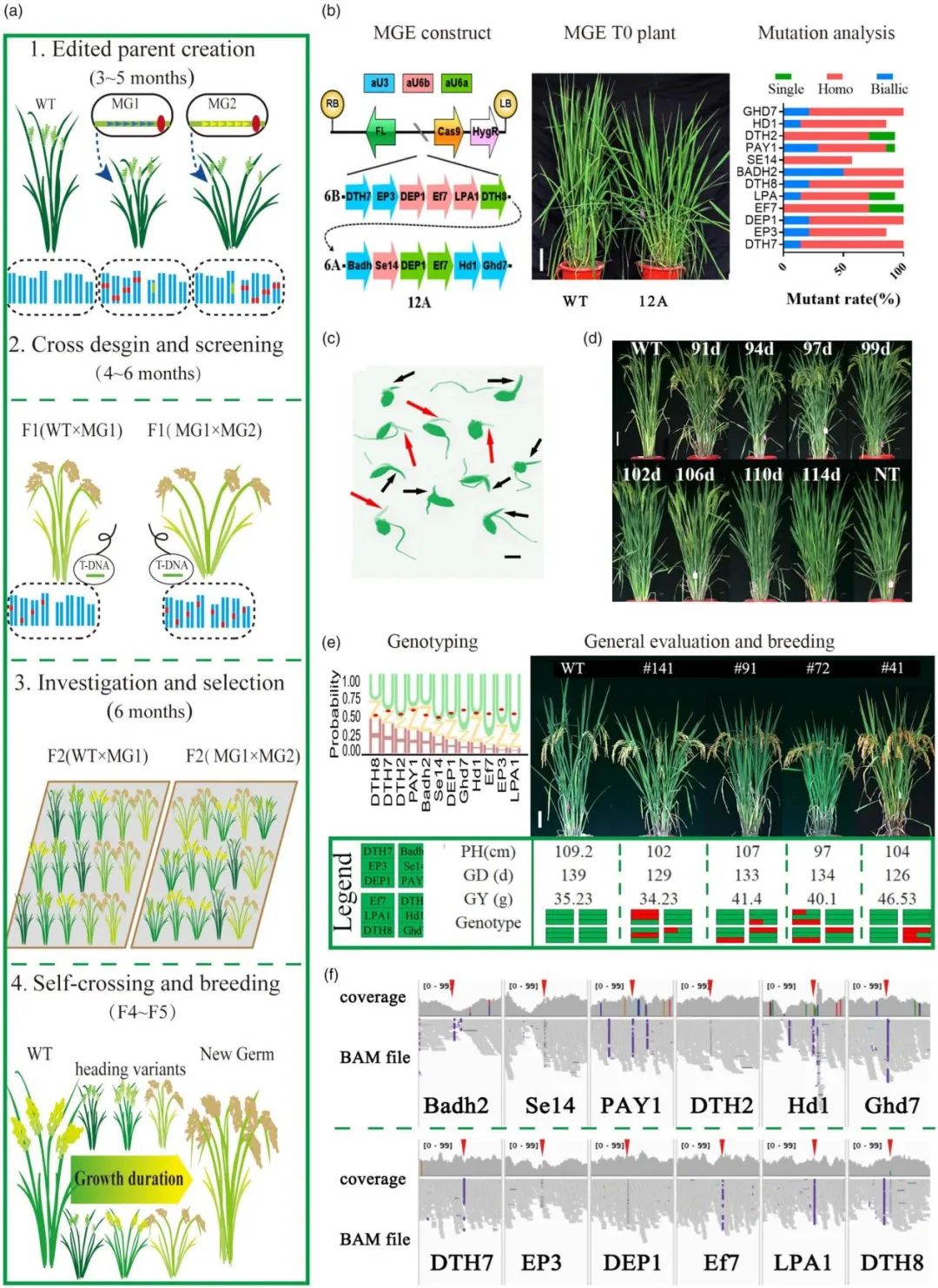

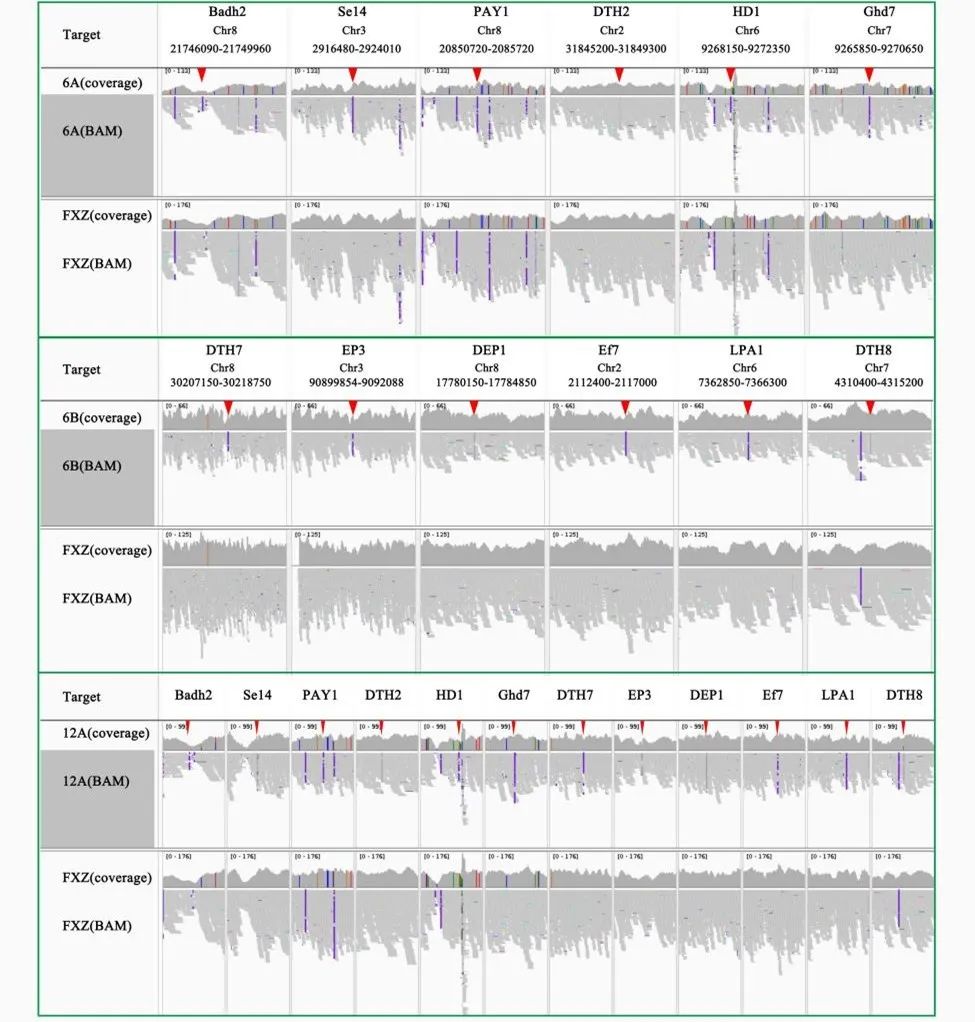

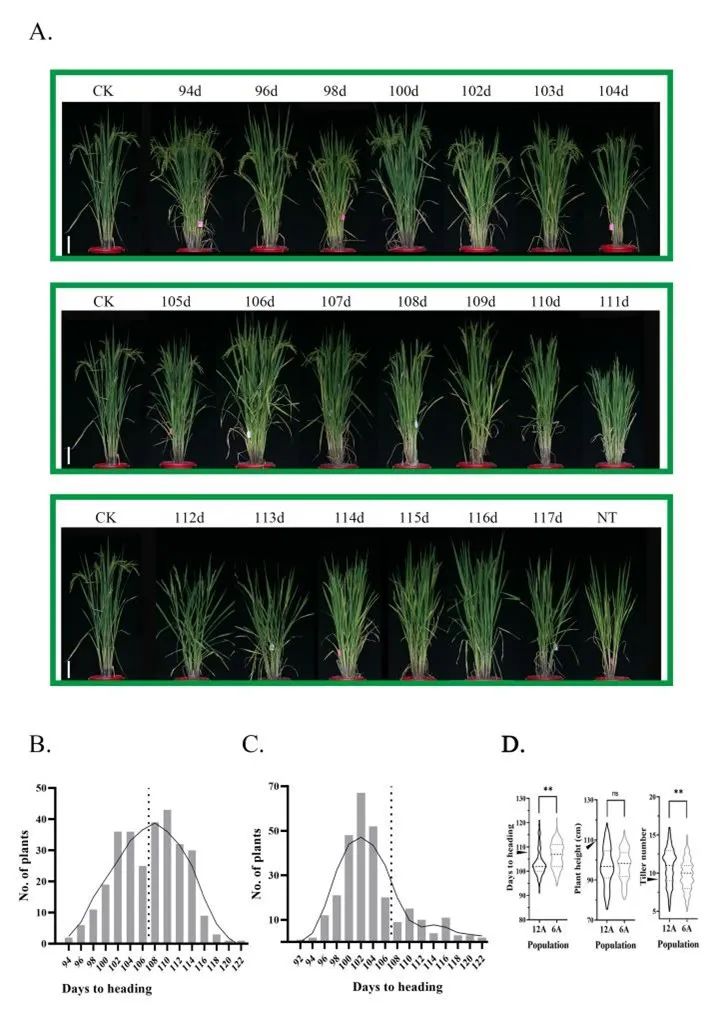

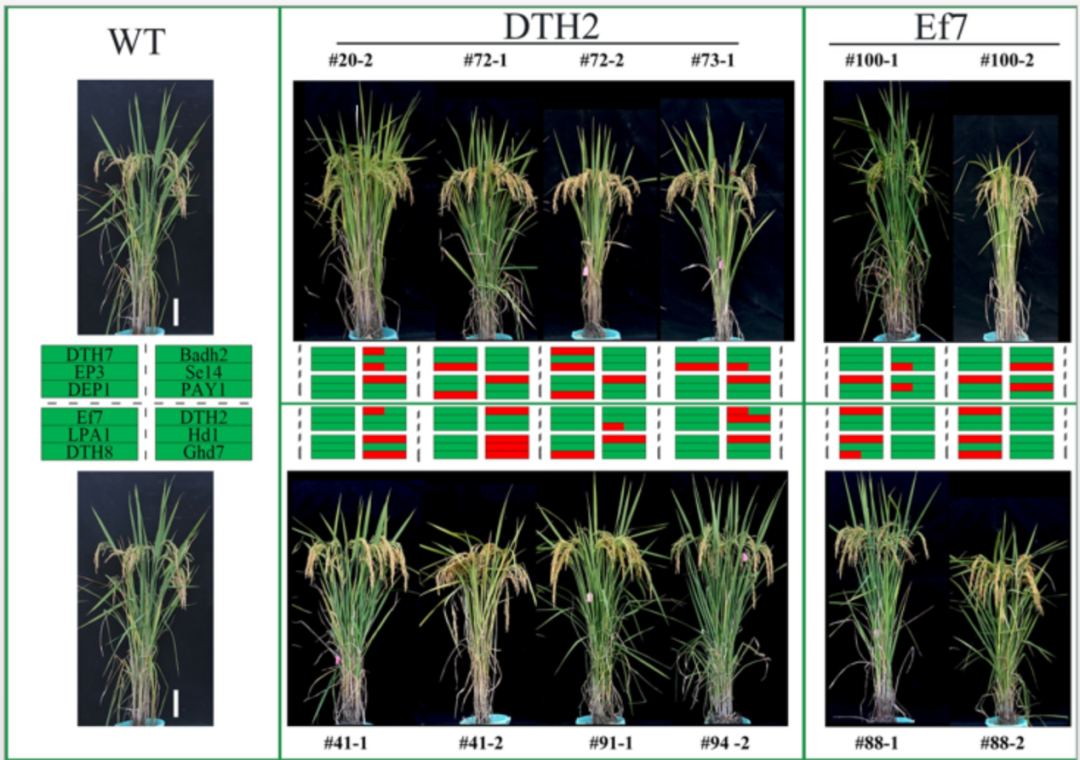

在过去的二十年中,科学家们在水稻中鉴定或克隆了许多控制重要农艺性状的基因。然而,大多数这些基因的鉴定仅限于特定品种或单基因突变的背景中,严重限制了它们在实际生产中的应用。许多重要的农艺性状,如株型、生育期和品质,往往受到多个基因座的加性效应和遗传相互作用的综合影响。随着基因编辑技术的发展,使得复杂农艺性状的快速改良成为可能。以抽穗期和株型改良为例,目前的策略通常涉及大量创造表达差异突变体或基因敲除突变组合来筛选。然而,这些方法需要大量的遗传转化和检测鉴定工作。因此,如何将基因编辑和田间育种技术相结合,以实现快速、高效地定向改良目标性状,是未来生物育种的重要方向。